사람들은 존중과 배려 그리고 이해를 원한다. 그리고 그것은 ‘우리’(We)라는 우리(Boundary) 안에서 가능하다고 믿는 것 같다. 하지만 정작 가까이 가면 ‘멀리 있으라.’고 하는 사람들..

설문 <당신의 우리는 누구인가?>(2019~)의 6,000여명의 관객답변들을 보면서, 사람들이 원하는 걸 한 문장으로 나타내자면, ‘가까이, 조금 멀리 있어줘.’ 였다.

‘뭐 어쩌라는 건지… 가깝고도 먼 거리는 대체 어디인가?’

자신의 가족들은 함부로 대하고 동료들에게 깍듯한 사람이 있다면, 그 사람은 가족을 존중할 사람이 아닌, 자신의 일부분(피붙이)으로 생각하기 때문이다. 오히려 타인이기 때문에 거리를 유지하는 동료들이 그의 존중과 대접을 받는다.

당신은 존중받기를 원하는가? 그렇다면 누군가의 일부가 아닌, 존재를 인정받을 만큼의 물리적, 심리적 거리가 필요하다.

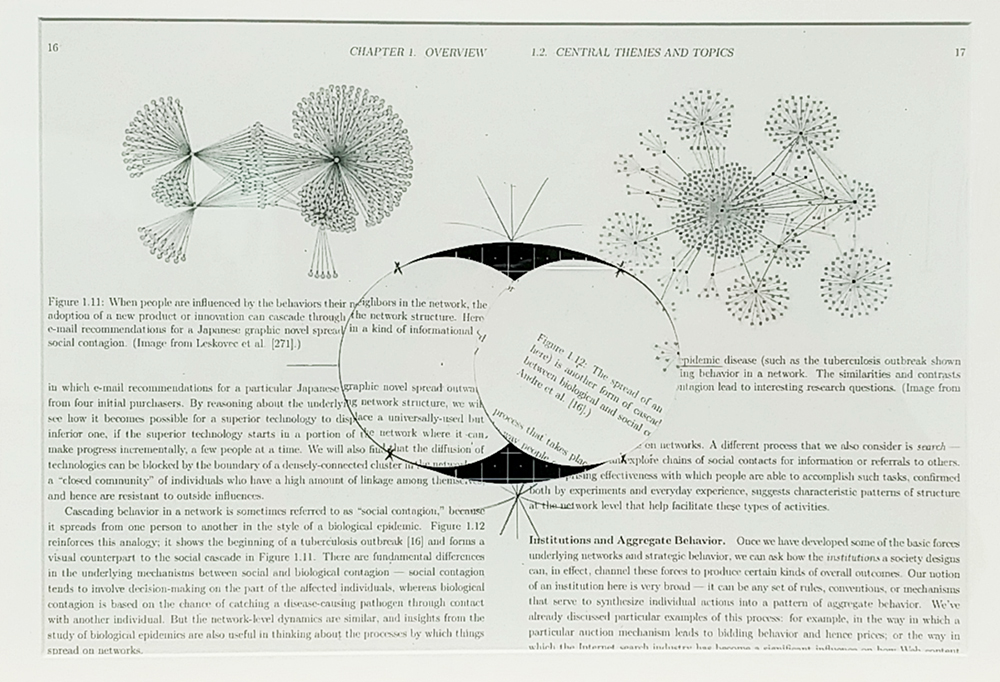

배경 Text: Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World (By David Easley and Jon Kleinberg 2010)

이러한 점에서 ‘타원을 그리는 법’은 나와 타인과의 필요한 거리를 알아보는 데 유용하다.

타원을 그리기 위해선 두 점이(A, B) 필요한데 두 점 간의 거리는 원이 찌그러지는 정도, 그리고 두 점을 잇는 줄의 길이는 원의 크기를 결정한다. 즉, 두 점 간의 거리가 가깝지만 줄이 여유 있다면(느슨하면) 완벽한 원에 가까운, 넓은 파이(π)의 원이 만들어지고 두 점 사이의 거리가 멀거나 줄이 팽팽하면 왜곡이 심하고 파이가 작은 원이 만들어진다. 두 점 사이가 멀어질수록 그를 잇는 넉넉한 줄이 필요한데 줄이 두 점을 다다를 정도만큼 길이라면 타원은 그려지지 않는다.

이렇게 나와 관계한 사람들로 만든 원들 중 절반정도가 적당히 친밀하고, 관계의 부담은 느슨한 편이다. 타원이지만 넓고, 먼 것 같지만 전체 우리 안에서 보면 가까운 거리를 가진다.

친밀한 관계는 안정과 불안이 동시에 수반된다. 누군가와 친밀해질 때, ‘가까워지고 싶다’는 욕구와 ‘상처받을 지 모른다’는 불안감… 결국 ‘독립성’과 ‘함께’가 늘 충돌한다.

내게 ‘친밀하다’는 것은 물리적인 거리보다 사람에 대한 관심과 호감과 같은 심리적인 것과 관련이 깊다. 물리적으로 아무리 가까워도 심리적 호감이 멀다면 내겐 결코 친밀한 관계가 아니다. 때문에 가족이라 해서 친밀하다고 말할 수 없고, 한번 본 사이라도 친밀하지 않다고 말할 수 없다. 관계는 당연히 루즈 할수록 ‘우리’의 우리(Boundary)는 커지게 되고 그렇게 되면 ‘가깝고도 먼 거리’를 만들 수 있다.

작가 노트(영상)